|

La

vida en el pueblo

En uno de los viejos papeles, cuya lectura y estudio constituyen hoy una de

mis fuentes de entretenimiento, una escritura de compra-venta firmada en el

año 1781, entre el suegro del hermano del abuelo de mi tatarabuelo (¡ahí

es nada!) y su hermano, residente en Madrid (como yo), se cita así el

lugar del que proceden:

"... naturales del lugar de Fornelos, Feligresía de Santa María

de Baio, Jurisdición de Vimianzo, Arzobispado de Santiago, Reino de Galicia"

Hoy diríamos que pertenece a la parroquia de Baio, Ayuntamiento de Zas,

Partido judicial de Corcubión, Provincia de A Coruña, Comunidad

Autónoma de Galicia.

Hasta el siglo XVIII o

XIX, Fornelos debía ser el núcleo más importante

de la parroquia de Baio. Así lo podemos ver en el trazado urbanístico,

muy conjuntado, con manzanas de hasta cinco casas y sin huerto (cosa que no

solía suceder en las pequeñas aldeas de Galicia). También

se puede apreciar en el catastro de 1753, que el pequeño comercio estaba

en Fornelos, aunque el escribano residía en Baio.

Sobre el nombre de mi pueblo he ido juntando una serie interesante de datos.

En Galicia hay al menos una veintena de pueblos (aldeas, parroquias y algún

Ayuntamiento) que llevan el nombre de Fornelos. Fornelo en gallego quiere decir

horno pequeño u hornacina. Donde yo nací existe un monte que se

llama Fornella, en el cual, según me dijo Manuel do Maroto (Manuel Ameijeiras)

antes de marcharse a Buenos Aires, había un dólmen que destruyó

mi abuelo materno, Ramón López de los Reyes, para construir con

sus piedras su primera casa, allá por el año 1884. No he podido

contrastar

este hecho. Si así hubiera sido, debo pedir en su nombre perdón

a la humanidad, aunque sé que mayores barbaridades se han cometido en

este mundo. El famoso dólmen de Dombate, situado a 2 kilómetros

de Fornelos, se conocía con el nombre de "a Fornella de Miranda",

y en general, a los dólmenes, esas construcciones megalíticas

cuyo origen era por entonces desconocido, se les llamaba fornos dos mouros.

La palabra mouro tiene en Galicia dos significados. Uno es el de "moro".

Como se sabe, durante la expansión musulmana por España, los árabes

llegaron también a Galicia. El mismo Almanzor llegó a llevarse

las campanas de la catedral de Santiago de Compostela. Después de la

Reconquista no quedaron muchos signos visibles de su paso, pero sí gran

cantidad de historias y leyendas, muchas de ellas relacionadas con princesas

moras encantadas y con las enormes riquezas que los árabes habían

tenido que dejar escondidas en su apresurada huida. El otro significado es menos

claro, y haría referencia a los habitantes que poblaban la antigua Galicia,

antes de que los echaran de allí, según dicen las leyendas, Carlomagno

y los Doce Pares de Francia. Como se puede observar, en cualquier caso, Fornelos

es un topónimo derivado del nombre que popularmente se le daba a los

dólmenes.

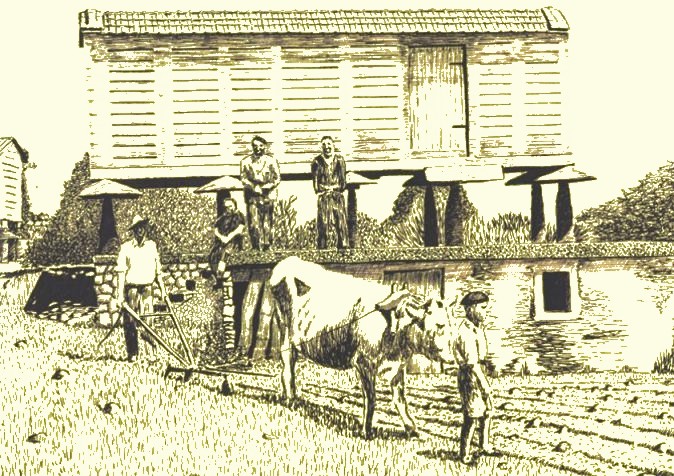

Fornelos es un pequeño valle de tierras de labor, rodeado totalmente

de pinares que le separan de otras aldeas. Situado a tres kilómetros

de Baio y a siete del puerto de Laxe, en plena Costa da Morte, sus gentes se

dedican básicamente a la agricultura. Tiene Fornelos una hermosa y abundante

fuente de agua, al lado del río principal, a donde tenían que

ir más del cincuenta por ciento de los vecinos a buscar el agua para

la comida, limpieza y ganado. Esta era transportada en sellas y cubos

(en ambos casos metálicos o de madera). Había quien llevaba la

sella en la cabeza y uno o dos cubos en las manos, y en otros casos la

sella, un cubo y un niño pequeño en el brazo que le quedaba libre.

Por término medio este trabajo se hacía al anochecer, después

de darse una buena paliza trabajando en el campo doce o catorce horas.

Los lunes era el día de lavar la ropa, trabajo reservado a las mujeres.

En la fuente cada vecino tenía su lavadoiro (losa de piedra),

en algunos casos con la inicial de la dueña grabada en el mismo. Al tiempo

que se lavaba se hacía un resumen de la semana y un repaso por los temas

de "actualidad". A veces la cosa pasaba de las palabras, y se terminaba

con algún

que otro baño en la fuente. Algo parecido ocurría cuando se iba

a buscar el agua, donde la fuente guarda celosamente, sin duda, multitud de

secretos.

A lo largo del río que cruza Fornelos, hay cinco molinos de agua de los

cuales hoy sólo funcionan malamente tres o cuatro. De ellos tres funcionan

como una cooperativa en la que, de acuerdo con los derechos de propiedad, cada

vecino tiene asignado día y hora para usarlo. El hecho de que sólo

hubiera una llave, y el uso del reloj no estuviera todavía muy extendido,

daba origen en muchos casos a discusiones, riñas y alguna que otra vez,

a terminar por irse a las manos. Cuando en el año 1850 se hizo la partija

de bienes de Antonio Romar Lema y su esposa Francisca de Leis Varela, padres

de mi tatarabuelo, en uno de los apartados dice:

"... media pieza en el molino de Abajo, de quince en quince días,

una vez de noche y otra vez de día" (hoy pertenece a mi hermano

José María) El molino do Medio se cita en un arriendo de la Casa

de Romelle en 1656. En otro documento de esta misma época se le conoce

por el molino de Juan Miguez, personaje del que ya se hablaba hacía un

siglo. Según el catastro de 1753, un antepasado mío por los Lema

era dueño de una pieza en el molino da Fonte. El tercero de estos molinos

es conocido como el molino de Abaixo, quizá el mas antiguo de todos.

Los otros dos molinos, ya fuera de la cooperativa, pertenecían uno a

mi padre y otro a mi padrino, el cual lo utilizaba para su propio servicio y

para maquilar. "A Campeira" también tenía otro en un

arroyo que baja del monte del Castelo, y Niquinoque uno eléctrico que

utilizaba para maquilar.

El primer aserradero que tuvo Niquinoque trabajaba a vapor, consumiendo todos

los residuos del propio aserradero. La sirena sonaba a las doce (hora solar),

y hacía las funciones de reloj para la gente que estaba faenando en el

campo en varios kilómetros a la redonda. Según Manuel do Maroto

el silbato procedía de la locomotora de un tren y lo había traído

de la guerra "o Vidaliño".

Hoy día Fornelos tiene buenas comunicaciones, pero aún recuerdo

las dos carreteras que pasan por Fornelos (Baio-Las Grelas terminada en 1934

y Fornelos-Castrelo en 1935) hechas de piedra y barro. Tenían poco tránsito,

ya que la mayoría de la gente se desplazaba a pie o en caballerías.

La escasa circulación se reducía a camiones que transportaban

madera de pino para los aserraderos y tablas para el puerto de Laxe, y autocares

para llevar a la gente a las ferias y a los santuarios. También era frecuente

ver camiones transportando viajeros, los cuales iban de pie y esperando que

un frenazo o un bache los enviase al suelo. Afortunadamente con la velocidad

todavía no había problemas, porque ninguno de estos vehículos

pasaba de los 60 Km/hora, ni en las cuestas abajo. Si el desplazamiento era

a A Coruña o a Santiago había que ir a Baio a coger el coche de

la Empresa Guillén, concesionaria de la zona hasta 1948 en que traspasó

sus derechos a Transportes Finisterre. Con la carretera apareció la primera

bicicleta. Se la compraron mis padres a mi hermano José Mª en el

año 1935 por treinta y cinco pesetas (era de segunda mano). En 1953 fue

Baltasar Pazos quien compró el primer coche y, más tarde, mi hermano

José Mª se compró por ocho mil pesetas un Chrysler PO-5265

de tres marchas y con un consumo superior a 20 litros a los 100 kilómetros.

Hasta la primera década del siglo XX pasaban

por Baio coches tirados por caballos que iban desde Corcubión a A Coruña

o Santiago, transportando viajeros y la correspondencia de la comarca. Entre

18 y 20 horas tardaba la diligencia en hacer el recorrido de 95 km. que separa

A Coruña de Corcubión, según Pérez Lugín

en "La corredoira y la rúa". A partir de esta fecha fueron

sustituidos por distintas empresas de transporte. Hubo una época (ignoro

concretamente cuál) en la que según mi prima María López

Añón, mi abuelo materno, Ramón López de los Reyes,

era el encargado de recoger el correo en Carballo y traerlo para Baio. También

me dijo mi prima que el abuelo hacía los 60 kilómetros (ida y

vuelta) de noche y en una mula, aprovechando el viaje para dormir, ya que de

día trabajaba como cantero. Hasta 1948 había que ir a recoger

el correo a Baio, por lo que todo vecino al que le cogía de camino aprovechaba

para pasar por Correos. Si pasaban los días, no había más

remedio que ir exclusivamente a por éste. Durante la guerra se iba casi

todos los días, en espera de tener noticias de los vecinos que estaban

en el frente y también para recoger el periódico. La mayoría

de las veces iba mi hermano José Mª, a caballo, a recoger y repartir

la correspondencia. Había vecinos que le daban por ello una "perra"

(cinco céntimos) y otros un "patacón (diez

céntimos), pero de la mayoría sólo recibía las gracias.

En 1948 se implantó el servicio de correos a domicilio, aunque la mayoría

de las veces el cartero terminaba dejando las cartas en casa de mi hermano y

nosotros al salir de la escuela las recogíamos. El hecho de que luego

nos olvidáramos de entregarlas no hacía sino incrementar el lento

y mal servicio que teníamos. El cartero se llamaba Isolino, un entrañable

y cosmopolita paisano, que cuando se le preguntaba por la vida, el trabajo o

la familia siempre respondía: "0l raig, ol raig".

En mi casa se recibía el periódico "El Ideal Gallego"

hasta que más tarde lo sustituimos por "La Voz de Galicia".

Venía por correo y con el consabido retraso. Conservo uno enviado a nombre

de mi abuelo Andrés, de fecha 1 de febrero de 1929, en el que se pueden

leer, entre otras cosas, un amplio artículo sobre cual de los caminos

vecinales, que unirían Zas con Brandomil o Baio con Laxe, debía

tener preferencia en su construcción. Como muestra podemos citar algunas

curiosidades:

"Noticias Nacionales: LEON, 31. -Lobo atropellado por un automóvil.

El automóvil de línea de esta ciudad a Villablino atropelló,

entre los pueblos de Omañón y Villanueva, un lobo de los varios

que cruzaron la carretera en el momento de pasar el coche.

El conductor del auto, Ángel Beltrán, se apeó y auxiliado

por varios viajeros remató la fiera, que estaba mal herida"

"Actualidad Deportiva: Adelantamos ayer, convocadas las `fuerzas vivas"

del "deportivo" por la Directiva, se han reunido para tratar de un

asunto de gravísima importancia. De tanta trascendencia era que, nada

menos, que consistía en levantar la "galleta" a algunos jugadores,

por decadencia física unos, y por poco cariño al Club otros"

"Anuncios: Bálsamo Celta: cura todos los dolores. El abuelito

vive feliz a pesar de sus años ... ; Agua de Sungora: el mejor vigorizador

de cabello, a base de azufre, limpia la cabeza, quita la caspa y estimula el

crecimiento del pelo ... ; Mala Real Inglesa: viajes rápidos de La Coruña

a Buenos Aires. Precio en tercera clase 613'50 ptas. En camarotes cerrados 648'50

ptas. La tercera clase está dotada de espléndidos salones, comedor,

fumador y conversación. Camarotes cerrados de 2, 4 y 6 personas. Comida

española servida por camareros españoles y amenizada por orquesta.

"

También

recibíamos una publicación de la cámara agraria que creo

que se llamaba "La campiña". La casa de las Rivera recibía

mensualmente "El Eco franciscano", el cual solíamos leer antes

de entregarlo. Recuerdo que siendo niño, en los meses de invierno y debido

al temporal, era frecuente quedarse varios días sin luz, y mi padre,

para leer el periódico después de las agotadoras faenas del campo,

usaba luz de "resinas". Estas resinas eran una especie de antorchas

hechas con astillas de pino resinoso, generalmente de las raíces. Tenían

el inconveniente de que cuando goteaban sobre el periódico éste

comenzaba a arder. Siendo mi padre joven, iba a leerle el periódico a

la cama a "o Coxo Bello" (mutilado de la Guerra de Cuba), el cual

le pagaba un real por los servicios prestados.

El primer aparato de radio lo compró Xaquín da Crega (Joaquín

Matias) en 1947. Cuando, más tarde, lo compró mi hermano, recuerdo

ir con mi madre y otras vecinas a escuchar los sermones y las procesiones durante

la Semana Santa. La primera cocina bilbaína la compró la maestra

Da Camila Fernández de San Mamed, sobre el año 1934. La luz eléctrica

se instaló en 1942, y el alumbrado público muchos años

después, concretamente en 1986. El primer teléfono se lo instalaron

a mi hermano José Mª el 21 de marzo de 1983.

Los días 8, 9 y 10 de septiembre se celebran las fiestas patronales de

Baio, y el día 8 se celebraba en Fornelos una pequeña verbena

con una charanga, delante del local de la escuela. Esta última se ha

vuelto a celebrar en 1991, tras veintiocho años sin hacerlo.

Según el catastro de 1753, la parroquia de Baio estaba formada por 82

hogares, de ellos pude identificar como de Fornelos 25, aunque tenían

que ser bastantes más. Según el censo realizado por mi hermano

José Mª el 21 de diciembre de 1991, mientras escuchaba el sorteo

del Gordo de este año (tras haber puesto una ramita de perejil en la

capillita de la Virgen de la Milagrosa, a falta de San Pancracio), con un porcentaje

de error muy bajo, el número de casas habitadas en Fornelos era de 49,

y el de habitantes ascendía a 208 personas, de las cuales 19 eran emigrantes

en Europa.

Este es mi pueblo, el pueblo donde nací, pasé mi infancia y parte

de mi juventud. Y ésta la vida que me tocó vivir. Era una vida

dura, muy dura, pero ahora, pasado el tiempo, desde el Madrid donde hoy resido,

no puedo evitar el recordarlo con añoranza. Con cariño.

La

vida en la aldea

En mi niñez recuerdo oír comentar que en Fornelos no había

pobres (se consideraba pobre al mendigo). Realmente lo que no había en

esa época era ricos. Aunque sí hubo tres casas importantes, hasta

mediados del siglo pasado: las dos ya citadas anteriormente (López y

Lema) y la de Suárez.

Como en casi todas las aldeas de Galicia, las casas solían autoabastecerse

de alimentos (y de muchas más cosas), y quien más quien menos

tenía donde plantar unas coles para tener con qué hacer el caldo,

aunque a veces éste sólo llevara berzas y patatas. Casi todos

los vecinos criaban también al menos un cerdo para tener carne salada

y el preciado unto con que acompañar a las berzas, las patatas y las

alubias. El caldo y la broa eran las dos comidas básicas. Con ello era

suficiente para no pasar hambre, pero aún así había casas

en las que estos escaseaban.

La excepción se hacía con los enfermos y con las mujeres que acababan

de dar a luz. En mi casa, por ejemplo, el presupuesto para mi alimentación

debía ser superior que para el resto de los ocho miembros de la familia

juntos. Mi madre se esforzaba en cumplir todos mis caprichos, aunque su esfuerzo

fuera en vano, ya que yo no comía de nada. Mientras tanto mis hermanos,

sobre todo Amparo, esperaban a que algún filete, pollo o pieza de fruta

estuviesen a punto de pasarse para poder tomárselo ellos, o sencillamente

esperaban por lo que yo dejara sin comer en mi plato, que era la mayoría.

Las recién paridas, por su parte, eran "cebadas" de una manera

casi cruel durante la cuarentena. El desayuno se componía de sopas de

pan en chocolate con manteca de vaca. Debía estar lo suficientemente

espeso como para que la cuchara pudiera permanecer derecha en la taza. De vez

en cuando tomaban una copita de jerez "Sansón" o "Aníbal".

Las comidas se componían a base de mucho caldo de gallina, y la carne

de la propia gallina, acompañada de vino tinto. En las siete semanas

que duraba esta engroda debían tomar una ola (vasija de 16 litros)

de vino. La gran mayoría de estos alimentos, afortunadamente, eran regalados

por los compadres y amigos. Había una especie de competencia por ver

que vecina salía más gorda y más blanca de la cuarentena,

periodo en que normalmente,

no salía de casa y sólo era vista por familiares y amigos. El

período de mamar del niño variaba mucho de unos a otros. Muchas

veces la madre quedaba en estado al poco de nacer el niño y dejaba de

amamantarlo. Después de un período corto a base de leche de vaca,

se le daba yapas (gachas) hechas con harina de maíz o de trigo, sopas

de pan de maíz o de trigo y caldo, cuyas patatas eran masticadas primero

por la madre o por la abuela, antes de echárselas en la boca del niño.

Cuando empezaban a andar ya comían la misma comida de los mayores.

Se decía también que el hambre en Galicia entraba nadando, debido

a la cantidad de lluvia que caía. Evaristo de Cotelo me comentó

una vez que recordaba oír decir a "o Redondo" que en "o

ano da fame" (año del hambre), el cual debió ser a finales

del siglo pasado o quizá el terrible invierno de 1868-69, era tanta el

hambre que pasaba la gente, que no sólo se comía la berza, sino

también lo que quedaba de la planta, es decir, tallo y raíces,

y en ocasiones hasta cruda. A la vista de este problema el Ayuntamiento gestionó

con los señores de las Torres do Allo el que le dieran caldo gratis a

los vecinos. Tres kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, por el

monte del Castelo, caminaban los vecinos de Fornelos (supongo que los más

sanos), para poder hacer una comida al día.

Aunque en Fornelos no los hubiera, venían pobres de otros lugares a pedir

por las puertas, muchos descalzos, por las corredoiras llenas de fango.

Una vez en nuestra casa, recién cambiado el corral (lo que consistía

en sustituir o toxo que estaba pisado y podrido por otro recién

cortado), Lelo da Fontefría (eran varios hermanos deficientes mentales)

se acercó por encima de las bravas púas del tojo. Daba escalofríos

verle. Alguien le preguntó si no le pinchaban, y el bueno del hombre

dijo: "algo sí". Nuestra casa solía servir de posada

para muchas de estas gentes. Se les proporcionaba una cuerda para que fuesen

o palleiro y trajesen paja para hacerse la cama en el suelo. Luego se les daba

una taza de caldo y un poco de broa, y pagaban diciendo:

- "Moitas gracias, Deus llo pague pola alma dos seus defuntiños..."

En una

ocasión durmieron seis o siete jóvenes de Corme. Antes de acostarse

en casa les mandaron desgranar maíz en la debulladora. A mí

me mandaron vigilarles para que no quitaran mazorcas para sus

sacos particulares, pero me engañaron como a un chino y acabé

jugando con ellos. Tuvo que ser mi madre quien los cazase... En otra ocasión

coincidieron uno que era de la Puebla de Caramiñal y otro que conocíamos

como Manuel dos Patos, debido a la cantidad de piojos que tenía. Como

entre ellos se llevaban mal, Manuel se hizo la cama en un carro que había

en el cabanote (cobertizo). Cuando estaba durmiendo fuimos un grupo de

niños y sacamos el carro al centro del camino. Al despertarse y verse

de aquella guisa tuvimos que salir corriendo, y mi padre tuvo que ayudarle a

llevar la "cama" de nuevo a sitio cubierto.

Eran tiempos difíciles. La situación higiénica dejaba mucho

que desear. Cuando yo nací no había en la aldea ningún

cuarto de baño. Las necesidades fisiológicas se hacían

en las cuadras, que normalmente eran una estancia más de la casa, o en

la huerta. Para casos de emergencia estaba el socorrido orinal. Durante la semana

no se cambiaba prácticamente de ropa, con lo cual ésta iba acumulando

tierra hasta el domingo, cuando fácilmente podía sostenerse en

pie como una armadura. A diario se lavaba uno las manos y la cara. Los pies,

sólo de vez en cuando, a pesar de estar removiendo la tierra continuamente.

Los sábados tenía lugar la gran limpieza semanal, para lo cual

se cogía un balde, gran recipiente de madera donde se daba de

comer a las vacas la encaldada, se llevaba a la cuadra, y allí

se lavaba uno "por parroquias". La ropa se remendaba una y otra vez.

En algunos pantalones, difícilmente se podía ver cual era la tela

original. Mi primer pantalón largo lo "estrené" a los

11 ó 12 años. A uno viejo de color marrón, mi hermana Consuelo

le puso unas culeras y le suplementó las perneras con tela de mahón

(tela color azul). A pesar de todos los remiendos y colorines, esto supuso una

gran alegría para mí, ya que suponía el primer paso para

ser adulto. El calzado se componía de dos prendas distintas: os zocos

y los zapatos. Los zuecos se usaban a diario, mientras que los zapatos se

usaban el día de la fiesta del pueblo, y en algún que otro acontecimiento

muy especial. Normalmente se compraban muy flojos y los estrenaba el hermano

mayor, rellenándolos de algodones y papeles en las punteras. Cuando no

había manera de meter el pie dentro, pasaban al hermano siguiente.

Haciendo un poco de memoria creo que podría hacer el censo el ganado

caballar y vacuno del Fornelos de mi juventud. Muchos vecinos tenían

una o más yeguas, las cuales hacían el servicio de transporte

de frutos, personas y en algunas ocasiones de arrastre. A menudo se cruzaban

con burros, y las crías eran vendidas para Castilla en las distintas

ferias de ganado, y de manera especial la que se celebra en Santiago de Compostela

el 25 de julio, día del Apóstol. Había también cuatro

vecinos (uno de ellos mi padre) que tenían una yunta de bueyes. En cuanto

a vacas, la media por vecino debía de andar por las tres o cuatro, que

eran utilizadas tanto para trabajar como para obtener leche, y como fuente de

ingresos por la venta de las crías. En este animal era común la

propiedad "a ganancia". Esto consistía en que una persona

compraba la vaca y se la cedía a otra, quien la mantenía. Esta

a cambio obtenía el derecho de uso para las faenas del campo, la leche

y el cincuenta por ciento de las ganancias por la venta de las crías.

El dueño, además del otro cincuenta por ciento, tenía en

todo momento el derecho de venta de la misma.

Prueba de la importancia que tenía el ganado para los labradores es que,

en el año 1891, existía una hermandad que amparaba a los bueyes

y a las vacas, la cual agrupaba a noventa y dos vecinos de toda Soneira. La

documentación que se conserva, muy mal redactada, comienza con el número

72, y aun así cita socios de nueve aldeas, entre ellas Fornelos. En este

escrito figuran, entre otras, las siguientes normas:

"... en esta yrmandade dios quiera que a soseda pocas Muertes a los

relacionados... "

"... que alguno que tenga poco capital ce quiera poner en mucho... "

"... las vacas cuando bayan cansadas desponer de ellas... "

Firman el documento el 43% de los relacionados, cifra que aunque parece alta

no representa un porcentaje real, ya que los más desamparados, ni tenían

ganado ni sabían firmar. En la actualidad existe la "Cooperativa

Agrícola Riva do Bao". Lleva funcionando más de 30 años,

y durante este tiempo llegó a agrupar a cerca de 70 socios pertenecientes

a cinco parroquias limítrofes.

Lo bueno de ser pobre es que las crisis económicas no le afectan mucho

a uno. Es difícil estar peor de lo que se está. Esto fue lo que

ocurrió en Fornelos después de la guerra civil. Puede que durante

la misma todavía se notara algo porque se tenían familiares en

el frente, pero

después no hubo grandes cambios. Ni peor ni mejor. El único recuerdo

de la misma fue que después de terminar la guerra, y durante los primeros

años de la Segunda Guerra Mundial, hubo en La Cacharoza un destacamento

de soldados. Sólo recuerdo los pilares que había a la entrada

al campamento y los soldados que venían a Fornelos, con un carro tirado

por una mula a comprar víveres. En esta época era yo muy pequeño,

no tendría más de cuatro o cinco años, pero me acuerdo

del carro y de la mula pues nos llamaban mucho la atención al no ser

propios de la comarca.

Los que sí sintieron la posguerra fueron los fumadores. Por los años

40 el tabaco estaba racionado. El que fumaba tenía la "Cartilla

del fumador" y por medio de unos cupones iba a la expendeduría a

retirar su ración. Recuerdo en casa dos cartillas de racionamiento: la

"Tarjeta de abastecimiento" y la "Tarjeta del fumador".

La primera se implantó al finalizar la guerra y la segunda un año

después, o sea en 1940, y duraron hasta 1952. En la de víveres

había varias categorías que dependían del sexo, salud e

ingresos, de manera que el más humilde recibiera más productos.

En la del fumador también había más de una categoría,

y supongo que en ésta no influiría la salud, aunque a lo mejor...

cuanto más enfermo, más tabaco. Mi padre no era fumador, pero

se apuntó para recoger su ración y venderla de estraperlo, en

el mercado negro. El que no tenía cartilla o no le llegaba la "ración"

(bien sea de tabaco o alimentos) tenía que recurrir a este "mercado

secundario", cosa a la que se dedicaba con más o menos intensidad

todo el mundo. Cuando más tarde la "ración" no llegaba

para mis hermanos, Jesús plantaba tabaco de forma clandestina entre las

plantas de maíz en la huerta. Había quien a falta de tabaco fumaba

hojas de patata, barbas de maíz o simple papel.

Recuerdo un personaje llamado Manuel do Coxo, que llevaba sus bolsillos llenos

de cachivaches para tener con qué fumar un pitillo. Cuando lo conocí

ya era un hombre mayor y se dedicaba al pastoreo de cuatro vacas y una caballería

la cual nunca montaba para ir al pasto, sino que la llevaba siempre por las

riendas. Cambiaba con mucha frecuencia de caballería, compraba una especie

de Rocinante y cuando estaba más lucida la vendía. Pero a lo que

iba. Este hombre salía con las vacas por la carretera, sueltas. Si venía

un coche nadie tenía preferencia, por lo que cada cual pasaba cuando

podía. Manuel

sacaba su librillo de papelillos para liar tabaco, esos que hoy se usan para

otros menesteres, cogía uno y lo pegaba en el labio inferior. Luego cogía

su bolsita de tabaco y echaba un poco en la mano. Pasaba entonces la mano por

entre la oreja y la boina, y cogía un colilla que deshacía y añadía

al tabaco, liando seguidamente el pitillo. Si en medio de toda esta operación

la caballería tiraba de las riendas y se caía el tabaco, de nuevo

a empezar. Con el pitillo en los labios sacaba un seixo (piedra de cuarzo),

un eslabón y una mecha que podía tener una vara de largo (ochenta

y cinco centímetros aproximadamente) de los cuales los diez primeros

estaban dentro de una caña. Arrimaba la mecha al cuarzo y deslizaba el

eslabón con rapidez sobre este hasta que saltase una chispa que inflamase

la mecha, soplaba convenientemente la mecha y seguidamente le plantaba fuego

al pitillo. A falta de mecha, se quemaba un trozo de una camiseta de algodón,

y se metía la ceniza en una caña de 8 ó 10 centímetros

(en este caso, lo que se inflamaba era la ceniza). Una vez encendido el pitillo

sé tapaba con un carozo. En fin, que cuando Manuel había recorrido

los dos kilómetros desde la casa al pinar, se encontraba en el momento

óptimo de sentarse en una piedra y saborear su cigarro.

La escuela

En la década de los treinta tuvo lugar la expansión de las escuelas

por Galicia. Antes de designar un profesor titular, la Administración

exigía un local para la escuela y casa para la maestra. Digo maestra,

porque en la gran mayoría de los casos, se trataba siempre de una mujer.

Mi abuelo tenía por aquel entonces una casa libre, y como mi hermano

José Mª era inútil de ambos pies y le convenía que

estuviera cerca, decidió aportar ésta y construir el local, el

cual fue hecho con la colaboración de los vecinos, que aportaron su mano

de obra gratuitamente.

Francisco Romero Lema en "Bayo en el Siglo XX"

recoge con estas palabras el acto de la inauguración:

"El día 8 de marzo de 1931, se inauguró la escuela de

Fornelos. Al acto de la inauguración asistió el ilustre político

y famoso abogado de La Coruña,

Diputado a Cortes que había sido por Corcubión don Benito Blanco-Rajoy

Espada, a quien se debía la consecución de tal mejora. Se le obsequió

con una comida, servida en el local escuela, a la que asistieron las autoridades

municipales, algunos vecinos de Bayo y muchos de Fornelos. A la hora de los

postres hicieron uso de la palabra don Juan Astray Vidal, don Francisco Romero

Lema, don fosé Campos Núñez y don Benito Blanco-Rajoy Espada"

Mi abuelo, Andrés Romar Castiñeira, firmó el 1 de octubre

de 1931 el arriendo de la casa de la maestra, el local de la escuela y un huerto

de 1.612 m2, con el Ayuntamiento de Zas, por doscientas pesetas anuales. A esta

escuela fuimos tres generaciones, desde los 6 a los 14 años, todos a

la misma clase y durante el periodo de los meses de invierno. En la primavera

faltábamos muchos días pues había que ayudar en las faenas

del campo.

Como libros llevábamos el "Silabario", el "Catón"

o el "Rayas", luego el "Manuscrito" y el "Catecismo",

y por último la "Enciclopedia Primer Grado". Para escribir

usábamos una pizarra rectangular, pulida y enmarcada en madera sobre

la que se escribía con el pizarrín. Este era cilíndrico

y, para no perderlo, se sujetaba con un cordón al marco de la pizarra.

Con otro cordón se sujetaba un trapo para borrar la escritura, aunque

lo normal era borrar con saliva y pasándole la mano. También utilizábamos

la libreta, en la que se escribía con un lápiz o un plumín

que se mojaba en el tintero que había en el pupitre. Otras veces las

lecciones sobre escritura y cuentas se hacían sobre alguno de los tres

grandes encerados que había en la clase. Los niños llevábamos

los libros en una especie de cartera, y las niñas en bolsas, unas y otras

hechas de género.

Por la mañana, y después de abrir la puerta la profesora, uno

de los alumnos mayores entraba a recoger la bandera, mientras los demás

nos quedábamos fuera. Luego, y mientras se izaba, con el brazo derecho

levantado cantábamos el "cara al sol". Que yo recuerde, ninguno

de los alumnos sabíamos que representaba todo aquello.

Si se llegaba tarde, al entrar se decía "Ave María Purísima"

y la maestra respondía "Sin pecado concebida"; y se quedaba

a la espera del correspondiente castigo. Durante la clase uno podía ser

castigado de diversas maneras: nos podían pegar con la mano, con una

regla o una varita de mimbre; nos ponían de rodillas con los brazos en

cruz, a veces con algún libro en las manos o con una moneda en la nariz

pegado a la pared.

Otras veces se leía en voz alta, en el libro "Urbanidad", algún

texto acorde con el motivo del castigo: deberes con nuestros estudios, deberes

morales, el aseo y la higiene, deberes con la familia y con la patria, la mentira

y la blasfemia, la cortesía, etc.

Sobre las diez de la mañana, tres o cuatro alumnas iban a abrir la puerta

del gallinero a las gallinas que no "tuvieran el huevo". Esto era

muy fácil de saber: se cogía la gallina se le metía el

dedo por el culo (con perdón) y si se tocaba el huevo era que la gallina

iba poner el mismo esa mañana. Entonces se soltaban todas menos "las

del huevo", que se quedaban hasta más tarde que se hacía

otra revisión.

En el recreo había infinidad de juegos. Quizá los nombres que

voy a citar no sean exactos, pero más o menos eran: Can enfermo, queda,

cintas, al floron, pita cega, a la hija de la reina, nesta casiña

ha¡ lume, etc. En otro apartado diré como se jugaba.

El alumno que al llegar a los 14 años sabía leer en el "Manuscrito"

(libro impreso, pero con letra de pluma), las cuatro reglas (sumar, restar,

multiplicar y dividir)'y escribir más o menos correctamente, constituía

todo un éxito digno de conmemoración.

Dª Camila, la profesora, reunía todas las condiciones necesarias

para no serlo. Era muy variable, nadie sabía cuando se era amigo o enemigo,

y con un "chisme" (muy propio de los pueblos) o una lambetada,

se pasaba del bando de los buenos al de los malos o viceversa. Lo malo es que

quien pagaba las consecuencias era el niño. Según tengo entendido

era una gran bordadora, cosa que hacía durante la clase, a pesar de que

sólo los jueves por la tarde le enseñaba esta actividad a las

alumnas.

Durante la guerra civil, esta mujer, que hasta la fecha había sido de

clara ideología comunista, viendo como los acontecimientos se iban decantando

hacia el lado nacional, reunió a todas las mujeres que tenían

máquina de coser (manual y para usos particulares) y prácticamente

les obligó a pertenecer a la "Asociación de Mujeres al Servicio

de España". En total reclutó nueve mujeres, entre ellas a

mi madre. Su misión consistía en confeccionar ropa para las fuerzas

nacionales, para lo cual tenían que sacar tiempo de sus trabajos en casa

y en el campo. En cierta ocasión que pasó por Baio la presidenta

nacional de la Sección Femenina de Falange, Da Pilar Primo de Rivera,

la maestra fue a recibirla con su camisa azul con las cinco flechas bordadas,

y pretendía que las mujeres del grupo le acompañaran con el mismo

uniforme y

desfilaran delante de la presidenta. No lo logró, aunque sí su

asistencia al acto.

A pesar del pequeño tamaño de Fornelos, hubo un momento en el

que hubo dos escuelas: la "oficial" del Estado, y la "extraoficial".

Ello se debió a los numerosos problemas que tenía la maestra con

los padres de los alumnos (ya he dicho que Da Camila no era la maestra modelo).

Por aquel entonces había en Baio un maestro llamado Perfecto Garrido,

que no tenía plaza por el Estado. Entonces Perfecto de Anido, que tenía

siete hijos, le cedió un local en su casa para que viniese a dar clases

a Fornelos. A éstos se unieron los tres hijos de Rial y los dos o tres

más de Ambrosio. José Pazos "Dego", cuyos cinco hijos

estudiaban en la escuela "oficial", los cambió a la "extraoficial".

De Dombate vinieron tres o cuatro más, y mis padres me mandaron a mí,

con lo cual se formó un grupo considerable.

D. Perfecto, como persona, era muy bueno. Como profesor no voy a juzgarle, aunque

de gramática nos dejó bastante huérfanos. También

era algo distraído. Cuando D. Perfecto llamaba a los pequeños

a dar la lección, el primero en levantarse era Moncho, el tercero de`

los hermanos "Dego". Este cogía el "Rayas Primera Parte"

por una de sus páginas, concretamente la siguiente a la del abecedario

y la recitaba de memoria:

-"Abecedario chaleco fanega hijo kilo llamada pequeño serrano

tuviese rayita mazo" (Como se puede ver, el valor pedagógico

de esta letanía residía en que contiene, casi ordenadas, todas

las letras del alfabeto)

-"¡Muy bien!, para mañana la lección siguiente"-

contestaba el profesor

Y al día siguiente Moncho volvía a levantarse y recitaba... la

misma lección. Cuando el profesor se dio cuenta, había transcurrido

ya algún que otro mes, y la mayoría de la clase nos sabíamos

la lección de memoria.

De los que íbamos a esta clase, fuimos a continuar los estudios fuera

del pueblo una media docena: José Pazos hizo magisterio, su hermano Perfecto

hizo perito industrial, Moncho creo que lo dejó en bachiller por problemas

económicos, uno de Dombate creo que hizo medicina, otro plantó

la eclesiástica y yo hice perito mercantil.

Juegos de niños

Haré aquí un repaso de los juegos y juguetes que en nuestra época,

a falta de consolas de videojuegos ni otras historias, entretenían nuestra

infancia.

Os agochos.- El escondite era uno de nuestros juegos preferidos.

En nuestra casa jugábamos con mucha frecuencia al escondite, pero el

sitio ideal era la de Casimira. Esta casa no tenía chimenea, ni luz eléctrica,

sólo había la luz de la lumbre o de algún candil y sobre

todo, mucho humo. Por ello el agocho era fácil, bastaba con estar quieto

en alguna esquina, detrás de una columna o en la cuadra de las vacas.

El encargado de buscar a los participantes en el juego, tenía que tener

mucho cuidado, ya que a menudo salía uno dando gritos de donde menos

se lo esperaba.

En una ocasión, cuando era yo muy niño, María, la hija

de Casimira, me escondió dentro del horno sin fijarse que éste

estaba aún algo caliente, tapando la entrada con una especie de puerta.

Gracias a Dios, ésta no cerraba bien y pude pedir auxilio antes de asfixiarme

y asarme vivo.

O can enfermo.- No sé a qué era debido el nombre.

Se asemejaba al escondite, pero en este juego el que "pandaba" tenía

que sujetar a los otros y pararlos antes de entrar en la "panda".

Para ello se empezaba por parar a los más débiles y con ayuda

de ellos sujetar a los más fuertes.

A queda.- Este es un juego sin fin. En un grupo de niños,

uno le daba a otro con la mano y le decía "quedache"

y seguidamente echaba a correr, al igual que el resto del grupo. El que "quedó"

tenía que coger a uno y decirle de nuevo "quedache",

ocupando así su sitio.

Xoguetes feitos coa navalla.- Los niños teníamos

que fabricar nuestros propios juguetes, a veces con la ayuda de los mayores,

aunque en otras ocasiones eran los propios mayores quienes destruían

los juguetes para que dedicáramos más tiempo a trabajar. El mejor

juguete que se le podía regalar a un niño (por no decir el único)

era una navaja, la cual se ataba con un cordón o con una cadena al pantalón

(iba a decir cinturón pero a lo mejor ni tenía). Con ella se hacían

infinidad de cosas. Un juguete muy corriente era el tirabalas, que se

asemejaba a la bomba de aire de las bicicletas. La parte del cañón

se hacía de una rama de bieiteiro (saúco) de unos 10 ó

15 centímetros. Cuando la rama es tierna tiene una

médula de más de medio centímetro de diámetro que,

si está recién cortada, es fácil de sacar presionándola.

El émbolo se hacía de buxo o de toxo. Las balas eran el

fruto del loureiro real (laurel real). Se ponía una en cada extremo,

se presionaba sobre una de ellas hasta que salía la otra por el otro

lado disparada a 4 ó 5 metros. Si no había frutos se humedecía

papel y se hacía una bola.

Otro juguete que hacíamos, si se estaba próximo a un arroyo, era

un sarillo, especie de noria. A una rama de salgueiro (sauce)

de unos 15 ó 20 centímetros se le hacían dos cortes en

el centro, uno perpendicular al otro, se preparaban dos aspas de la misma madera

y se introducían en los cortes. En una pequeña corriente se hacía

un canal con la casca (corteza) de pino, seguidamente se ponía

o sarillo sobre dos ramitas en forma de estaca y se nivelaba hasta que

éste daba vueltas sin parar.

Con las ramas tiernas del abeneiro (aliso), se hacía un silbato,

parecido a los del jefe de estación. En un trozo, de unos ocho centímetros

de largo por uno de diámetro, se le daba un corte todo alrededor, separando

un centímetro por la parte más gruesa. Luego se golpeaba suavemente

la parte más larga con otro palo, hasta que soltaba la corteza en forma

de tubo; se preparaba la parte leñosa para que hiciese cámara

y a la corteza se le hacía una muesca, se montaba de nuevo la corteza

y quedaba listo para silbar.

Con la corteza de los pinos se hacían figuras: muñecos, animales,

barcas, etc. También se hacían miniaturas de herramientas del

campo.

Bicicletas

de madeira.- Esta especie de bicicleta se construía totalmente

con madera de pino, excepto los ejes de las ruedas que eran de boj. El freno

era una clavija próxima a la rueda trasera, o la aplicación directa

del zueco del conductor al suelo. Había quien tenía verdaderas

maravillas. La que tuve yo fue mala y por poco tiempo, ya que mis condiciones

físicas no me permitían hacer deporte. Al no tener pedales sólo

valían para bajar las cuestas y como las carreteras estaban sin asfaltar,

al llegar a una piedra, ésta hacía de calzo y difícilmente

pasaba por encima, y por consiguiente la caída era segura.

Coches de madeira.

- Al igual que las bicicletas, eran hechos por los propios niños

con tablas de pino, excepto los ejes, que eran de maderas más duras.

Tenían un cierto parecido a un kart. Al ser las ruedas mucho más

pequeñas que las de bicicleta necesitaba que alguien empujase, aunque

fuese cuesta abajo. Claro está, todo dependía del "estado

de la pista". No obstante, y a pesar de sus defectos, quizá abundaran

más que las bicicletas. En la carretera del Bao todos los domingos por

la tarde, había grandes carreras de bicicletas y coches de madera.

Trabajos y costumbres

Por lo general, los trabajos en el campo son muy duros, pero creo que en Galicia

mucho más, debido al tipo de siembras, al minifundio, a las lluvias,

la irregularidad del terreno, etc.. Estos trabajos eran hechos por el hombre

con la ayuda de los animales: bueyes, caballerías y, en la mayoría

de los casos, vacas. Los aparejos eran muy rudimentarios. El primer arado de

hierro (o de doble vertedera) que vino para Fornelos fue el de mi padrino, Ramón

do Bao, en el año 1935. Hasta entonces sólo existía el

de madera o arado romano. En 1940 fue mi abuelo paterno quien compra la primera

sembradora y la primera sachadora de maíz (tirada por animales). En 1963

mi padre compra el primer tractor.

Se trabajaba sin descanso, sólo se respetaba la hora de misa de domingos

y festivos y la hora de ir a la feria o a los santuarios. El horario de trabajo

fuera de casa era el solar. Si el día era largo, más horas; si

era corto, menos. Una vez recogidos empezaba el trabajo de casa. El ritmo era

lento, única manera de que el cuerpo aguantase. En el libro "A vida

cotiá en Galicia de 1550-1850" de Pegerto Saavedra, hay una cita

de A. Vicente, que dice: "... el campesino no comprende que el reposo

sea necesario, sino una pérdida... ".

La familia estaba formada por dos, tres o cuatro generaciones y, a lo mejor,

diez o quince miembros, donde había trabajo para todos. He dicho trabajo

y no ingresos, ya que hasta que uno se casaba o dejaba la casa patrucial

sólo se veía alguna peseta el día de la fiesta del pueblo.

Para la mujer se reservaba el trabajo de casa: comida, ropa, cuidar a los niños

y ancianos, etc.; el hombre cuidaba del ganado; y las faenas del campo eran

compartidas. Los niños empezábamos a trabajar a los cinco o seis

años y a los siete u ocho hacíamos cosas que hoy parecerían

de superhombres. Con razón se decían frases como: "xa

gana o que come" o "para comer, hai que ganalo primeiro".

Era también frecuente el trabajo en cooperativas familiares. De hecho

existía una medio-institución jurídica llamada "Compañía

familiar galega", como hemos citado al hablar de los Lema. Recuerdo que

durante la época de sembrar el maíz, como había mucha gente

que no tenía maquinaria, la de mis padres era utilizada por otros vecinos.

En algunos casos estaban esperando a que nosotros la desengancháramos

del ganado y fuéramos a comer, para utilizarlas mientras tanto. También

se hacía en equipo la trilla de cereales, reparar el cauce del agua y

los molinos, etc. Cuando se recogían las cosechas se organizaban rogas

(ayudas) formadas por mucha gente, unos para pagar algún favor, otros

simplemente por la comida (alguna madre que traía consigo dos o tres

niños) y otros que cobraban en especie. Otro caso eran os carretos.

Cuando algún vecino hacía su casa, o una obra grande, era costumbre

transportarle la piedra necesaria entre todos los vecinos. Yo recuerdo ir a

los carretos en dos ocasiones: para la casa de Bastián y para la de Dosinda

de Anido. De nuestra casa en ambas ocasiones fueron dos carros, uno tirado por

bueyes y otro por vacas. Durante el día se servía vino tinto o

caña y molete (bollo de pan de trigo). En la de Dosinda, como

yo era el único niño me dieron un paquete de galletas y un boliche

(gaseosa que cerraba a presión con una bolita de vidrio). La de Bastián

se construyó al mismo tiempo que la de Ferreiro, a finales de 1947 y

principios de 1948, por consiguiente el transporte se debió hacer cuando

yo tenía siete años recién cumplidos. Los animales comían

algo mientras esperaban para cargar o mientras cargaban, y se trabajaba hasta

transportar toda la piedra. En algunos casos se cenaba en la casa del que hacía

la obra. El día que hablé con José de Bastián sobre

la fecha de la construcción de la casa, Clarisa, su mujer, me comentó

las peripecias y necesidades que pasaron para hacerla. Entre otras me dijo que

las maderas se las pidieron a los vecinos. Mi padre le dio la viga principal

y una de las laterales, y así otros vecinos a los que le pidieron ayuda.

Todos aportaron algo... con la excepción de su padre, que no les dio

nada precisamente por haberse casado con un marido pobre.

Citaré ahora otros trabajos que me traen recuerdos, algunos... incluso

buenos.

Area para as terras. - Hubo una época en que fue muy corriente

echarle arena de la playa a las tierras.

Para ello, en las largas tardes del mes de mayo, después de trabajar

ocho o diez horas en el campo, cogíamos dos carros, mi hermano Jesús

el de bueyes y yo el de vacas, y tira para Laxe los siete kilómetros

de ida y otros tantos de vuelta. Para mí no era mucho problema ya que

prácticamente no cargaba arena ninguna. Mi hermano sí que tenía

que cargar los dos carros y luego hacer los siete kilómetros de regreso

a pie (la ida la hacíamos en el carro) a las doce o a la una de la madrugada.

Y al día siguiente mi hermano a trabajar en el campo y yo a la escuela.

La arena se cargaba en los desagües de la fábrica de conservas,

ya que así tenía más grasa, aunque olía muy mal.

Claro que esto no podíamos compararlo con lo que hacía mi padre,

años antes, que después de trabajar todo el día en el campo

se marchaba a Laxe a pie, donde ayudaba a descargar los barcos de sardinas.

El sistema que usaban para medir los viajes que hacían del barco a la

fábrica, en función de lo cual se daba el correspondiente pago,

consistía en ir depositando en una cesta una sardina por cada viaje realizado.

Luego, así que terminaban, cogían la paga en especie y cantando

regresaban al amanecer, con la cesta en la cabeza.

Sega-la herba. - Esto consistía en segar la hierba

para el ganado con un fouciño (hoz). Si era muy pequeña,

había que hacer un largo recorrido y para estar más cómodo

se hacía de rodillas. Había que tener cuidado porque era fácil

llevarse los dedos por delante. Una vez segada la hierba se ponía en

feixes (haz). Si la hierba era muy pequeña había que ser un artista

para hacerlo (a pesar de ello había veces que se deshacía por

el camino). Luego, ya de noche, o feixe, con la ayuda de otra persona

o de un trípode, era llevado a la cabeza o a la espalda y transportado

a casa por senderos con todo tipo de obstáculos: agua, barro, piedras

etc. El feixe en cuestión, cuando la hierba era verde y estaba mojada,

podía pesar fácilmente más de setenta kilos. Últimamente

ya se usaba la guadaña y el carro, pero en muchos casos no se evitaba

o feixe, ya que el carro no podía entrar en el prado. Fueron muchas

las veces que fui con el carro tirado por vacas a buscar la hierba que segaba

mi hermana Carmen.

Rozas.- Los montes eran cavados, para hacer las rozas, con grandes

eixadas (azadones) en las que sólo el hierro debía pesar

cinco libras (dos kilogramos y medio aproximadamente). De un golpe seco, que

tenía que ser dado con gran habilidad y fuerza, se levantaba un gran

terrón con raíces de toxos y silvas, que eran puestos a

secar. Como llovía con frecuencia había que moverlos para que

no echaran raíces de nuevo. Si el tiempo era bueno se separaban de los

pinos y se les plantaba

fuego. Si era malo se apilaban para que ardieran mejor. A tilla (ceniza)

era esparcida y seguidamente se araba con arado romano por entre los pinos y

con mucho cuidado ya que éste se quedaba enganchado en las raíces.

Se sembraba el trigo y el tojo y se gradaba. Por último, el trigo era

segado con a funciña a mano y seleccionándolo de entre

las hierbas y los tojos.

O Toxo.- El tojo, tan apreciado hace pocos años y tan odiado

hoy. (Al no ser rentable su explotación, queda abandonado en los montes,

para caldo de cultivo de los incendios que cada verano destruyen el paisaje

y la riqueza forestal de Galicia). Con el todos los días se hacía

la cama de los animales, y posteriormente constituía el mejor abono para

las tierras. Esto último aún sigue siéndolo, pero requiere

mucha mano de obra como seguidamente explicaré. El tojo era cortado en

los pinares con a fouce (hoz grande), que se utilizaba a dos manos, o

con o fouciño do toxo en una mano y una forquita (palo

de dos puntas) en la otra, y puesto en panadas (especie de gavillas,

pero sin atar). Se cargaba en carros con forcadas (horcadas metálicas),

labor que requería por lo menos dos personas, una en el carro y otra

dándole as panadas, y se llevaba al corral. Allí, si el

tojo era grande, se picaba con la cardeña (hoz de mango muy largo)

o encima de un tronco de un árbol con un machado (hacha). Luego

se llevaba a las cuadras para hacer la cama al ganado. A los ocho días

se retiraba de las cuadras con la ayuda del rancaño, trabajo de

mucho esfuerzo, ya que estaba pisado por el ganado y muy compactado con sus

excrementos, y se arrastraba hasta el corral donde se apilaba. Cuando llegaba

la hora de la siembra, se cargaba en carros y se llevaba a las distintas fincas

donde se depositaba en pequeños montículos. Si la siembra era

de patatas, había que colocarlo en el surco. Si era de trigo se esparcía

muy bien para luego taparlo con tierra, etc.

O criado.- Para ayudar en todos estos trabajos era muy normal

tener un criado. En nuestra casa siempre hubo alguno, e incluso alguna vez hasta

dos. Estos eran trabajadores que vivían y comían con la familia.

Dada la escasez de trabajo, sobraba gente para trabajar de sol a sol con tal

de que le dieran de comer, dormir y algunas pesetas al año. Si el criado

era un niño hacía el trabajo gratis totalmente. La vida era muy

dura: ni los criados podían pedir mucho, ni el patrono dárselo.

Aunque me acuerdo de muchos, citaré uno que no conocí como criado

pero que sí después, como amigo de la casa y ayudando en épocas

puntas de las cosechas. Mi abuelo, en la "Libreta Azul" y cuando se

refiere al cuarto contrato anual de Manuel Allo, dice:

"En el año 1930 empezo el criado el día siete de julio

de este año en 30 pesos (ciento cincuenta pesetas) dos camisas dos calzoncillos

dos camisetas unas piezas de zuecos... " - y luego sigue anotando - "...

5 para la madre dos para el para la ropa le di los zuecos hechos dos camisetas

debe uno de los Milagros... "

Manuel, cuando dejó nuestra casa, se fue a trabajar a la mina de caolín

de Gundar pero, como dije, en, épocas de cosechas al salir de la mina

a las seis de la tarde venía a pie hasta Fornelos, trabajaba con los

demás hasta las diez u once de la noche, cenaba y se volvía a

casa, para al día siguiente volver a la mina. A veces cuando regresaba

llevaba 30 o más kilos de grano a la cabeza como recompensa de la ayuda

prestada.

Siembra y recolección

Era costumbre en Galicia sembrar distintas especies, lo mismo que tener una

gran variedad de animales como: bueyes, vacas, yeguas, ovejas, cabras, cerdos,

gallinas, conejos, etc.. Lo que se conoce como "economía de autoabastecimiento".

Detallaré seguidamente las siembras más importantes así

como su cultivo y su recolección.

Millo e fabas.- Se empezaba por preparar la tierra dándole

la vuelta con el arado de hierro. Tirar del arado suponía un gran esfuerzo

para los animales, y el que no tenía un buen par de bueyes se veía

en la necesidad de usar as soles, dos parejas, bien fuera una de bueyes

pequeños y otra de vacas, o las dos parejas de vacas. Y así, a

lo mejor para arar tres ferrados de tierra (medida de superficie, que

varía de un lugar a otro; el ferrado de Fornelos equivale a 432

m2), salíamos de casa una pequeña expedición. Una persona

para atender el arado, y otra más por cada pareja de animales. También

podían ir otras dos para echar el estiércol o toxo en el surco

y algún que otro niño pequeño o el abuelo que no tuvieran

mucho que hacer, cuatro vacas, el perro, el carro con el arado, etc. Total,

que si nos extendíamos un poco ya no cabíamos en la finca. Recuerdo

algún vecino, entre ellos "o Coxo", que todavía usaba

el arado romano.

Esto suponía arar, gradar y repetir la operación dos o tres veces

y al final, como los terrones quedan sueltos, había que recogerlos, una

vez golpeados adecuadamente para que no llevasen tierra. También había

quien lo hacía a mano, sobre todo en fincas pequeñas como "as

Vidalas" y "Rial", a base de picar con o rancaño

y hacer o rego (el surco) con el legón. Una vez volteada la tierra,

se le dejaba unos días de descanso, y luego se gradaba. En nuestra casa

solía hacerse con tres gradas: la primera con dientes de hierro y tirada

por bueyes, la segunda con dientes de madera y tirada por vacas y la tercera

hecha con xestas (retamas) y tirada por la yegua. Sobre la grada se ponía

una piedra para que los dientes entrasen más profundamente en la tierra.

Otras veces se ponía un niño con una vara, para que al mismo tiempo

que hacía de "lastre" golpeara al ganado y así anduviera

más de prisa. Hoy sólo de pensarlo me da escalofríos recordar

el riesgo que suponía para el niño ir sentado sobre aquel instrumento,

donde podía colarse una pierna entre aquellos dientes de hierro (de hecho

alguna vez se colaba), tragar gran cantidad de tierra y, en el mejor de los

casos, salir corriendo cuando la vaca quería hacer sus necesidades.

A finales de abril o primeros de mayo, se sembraba "o millo e as Jabas".

La mayoría con sembradoras, y los restantes con el arado romano, abrían

los surcos y a dos manos sembraban el maíz en dos surcos a la vez y luego

de otra pasada se sembraban las alubias. Una vez depositadas las semillas, se

pasaba la grada para tapar el grano. Según iban creciendo, se sachaba

tres veces: "decruar, arrendar e cavar". De nuevo con sachadora

o con arado, repasando a mano con el sacho. Después de sachar por tercera

vez, se sembraba semilla de remolacha forrajera o semilla de nabos utilizados

como forraje, aunque también se aprovechaban para comer, seleccionando

las hojas tiernas (las nabizas) o cuando estaban a punto de empezar a germinar,

los famosos grelos.

Las primeras en recogerse eran las alubias. Se daban varias pasadas para ir

recolectando las plantas que estaban logradas. Una vez secas al sol (y después

de pasar muchos trabajos, ya que el sol escaseaba y había que estar pendientes

del agua y del sol) se mallaban (majar), trabajo que se hacía

a mano con todo tipo de utensilios: manlle (utensilio de dos piezas una

larga y delgada y otra mas corta y gruesa unidas por una cadena o por una cuerda),

anciños (rastrillo de madera), forrada (horca), etc. Por

último, una vez limpias y secas se guardaban en sacos o

en huchas.

El maíz se recogía al principio del otoño. Todo el trabajo

era manual. Se cortaban las plantas una a una y se apilaban en forma circular

no palloto. Si iban a permanecer varios días así, había

que hacerlo de tal manera que en caso de que lloviera no entrara el agua. Luego,

alrededor do palloto, se ponían varias personas a escunchar,

esto es, retirar de las casulas la espiga ayudándose del escuncho

(instrumento hecho de hueso de cerdo o de algún objeto metálico).

Las espigas iban a unos cestos y a palla, que se apilaba al lado contrario,

se ataba en monllos. Esta faena aunque dolorosa para las manos, era muy

alegre, se hacía sentada y se podían contar cuentos e historias,

y, al anochecer, cantar y darse algún que otro revolcón sobre

a palla. Una vez en la eira las espigas eran seleccionadas y llevadas

al cabazo. Os monllos se transportaban en carros a o agro, donde

se ponían en cabanas. Para ello se talaban unos pinos de unos

seis o siete metros de alto y se colocaban en forma de cono, enlazando y presionado

los monllos en los troncos de pino, de manera que no penetrara el agua

y dejando dos puertas para que pasase el aire y se ventilase. Durante el invierno

se iban retirando, (empezando por la parte de abajo), para alimento del ganado.

Con las casulas picadas se hacían los jergones.

Era síntoma de riqueza tener muchas cabanas, de ahí que

el número de monllos de una cabana dependiera mucho de

quien la hacía. Lo mismo ocurría con el cabazo. Era muy

importante abrir la puerta y ver maíz hasta el tejado, aunque para ello

los laterales no estuviesen llenos.

Os cereais. - A parte del maíz, mis padres sembraban trigo,

centeno, avena y cebada. La tierra se preparaba con el arado romano y se gradaba

con grada de dientes. En el mes de diciembre se esparcía una capa fina

de estiércol, y sobre ella se sembraban los cereales. Con el soumaduiro

(parecido al arado romano), se hacían unos surcos de más o menos

un metro de ancho. Con o trullo se esparcía la tierra que salía

del surco, y se tapaba el estiércol y los cereales. La siega se hacía

en el mes de julio. Los cereales pasaban del metro de alto y la siega se efectuaba

en dos fases. En la primera pasada, y con la fouciña (hoz pequeña),

se cortaban por la mitad, seleccionando en muchas ocasiones las malas hierbas

de entre los cereales. Esta parte donde iba la espiga se ataba en monllos

y se llevaba a la eira. En la segunda pasada se cortaba con o fouciño

da palla el resto de la paja con las hierbas y se ponía a secar.

A malla se

hacía na eira con maquinaria, aunque alguno como "o Maroto"

la hacía con el ganado. Para ello se unían dos vacas con una cuerda

y una persona detrás con una vara en una mano y un orinal en la otra,

para evitar que mancharan los cereales. (Se procuraba que las vacas no pararan

con el fin de evitar que hicieran sus necesidades encima del fruto). También

se hacía a malla manual como en el caso de las alubias. Una vez

limpio y seco el grano se guardaba en grandes huchas. Con la paja se hacían

dos tipos de palleiros. El de palla branca que era la paja de

la parte de la espiga, y el de palla restreva. Tanto una como otra se

utilizaban para alimentar al ganado, aunque la restreva solía utilizarse

para hacerle la cama.

A pataca.- La patata en Fornelos se le conoce con el nombre

de castaña, y a la castaña como castaña de ourizo.

Este tubérculo procedente de América, toma el nombre de castaña

al sustituir a ésta en la alimentación. La tierra se preparaba

arándola con el arado romano y gradándola con la grada de dientes.

La siembra se hacía por Semana Santa. A pesar de que es una fecha variable,

el jueves por la mañana y el viernes por la tarde, eran días destinados

a plantar las patatas (antes sólo era festivo la tarde del jueves y la

mañana del viernes). La labor de plantar, siendo yo muy niño,

era toda manual. Luego se ayudaban del arado bien sea romano o de hierro. Cuando

se hacía manual, con el cabaduiro se picaba y con un legón

se hacía o rego. Seguidamente se pelaban los terrenos para

o rego, encima se ponía un poco de estiércol y un poco

de químico (abono mineral) y por último una patatita pequeña

o una porción de una grande. Cada medía docena de surcos, se ponía

uno de coles y chícharos (guisantes). Se sachaban dos veces: decruar

e arrendar. La recolección se hacía en el mes de agosto todo manual

y con sachos. En carros eran transportadas a los cabanotes donde se seleccionaban

y guardaban en lugares oscuros. En esta época no se fumigaban las patatas

dado que el escarabajo no llegó a Fornelos hasta los años cincuenta.

Recuerdo que los primeros que vimos los trajo mi padre en una caja de cerillas

un día que fue a Zas.

O liño.- Otro trabajo muy laborioso era el que ocasionaba

el lino, tanto durante su siembra y recolección, como luego para convertirlo

en prenda. Esta faena la vi hacer en muy pocas ocasiones pues ya hace muchos

años que no se siembra lino en Fornelos. Hasta principios de siglo la

casi totalidad de los campesinos del lugar hacían muchas de sus prendas

de vestir y ropa de hogar a partir de la lana de la oveja o a partir del lino,

llegando incluso a vender el sobrante.

La siembra se hacía el mes de marzo o abril. Previamente se abonaba la

tierra, se araba, se gradaba y se limpiaba de todas las malas hierbas. Después

de sembrar a liñaza (linaza), se pasaba la grada hasta un total

de siete veces, siendo la última en forma de aspa o de cruz, supongo

que debido a alguna creencia o superstición. En el mes de junio se arrancaba

el lino. En la misma finca se preparaba una eira y se procedía

a ripalo (separar la baga o cápsula donde estaba la linaza del

tallo). Para ello se pasaba la flor del lino por una especie de peine de madera,

de unos 50 centímetros de alto por 30 de ancho, que se colocaba sobre

un banco que tenía una ranura con un pasador que lo sujetaba. La baga

se ponía en sacos y más tarde se tendía al sol para que

abriera y soltara la linaza. Esta tenía aplicaciones en aceites (para

pinturas) y en medicinas caseras (como cataplasmas). El tallo era atado en feixes

y se llevaba al río durante 9 ó 10 días, luego se tendía

al sol en los prados unos 15 días y cuando estaba bien seco y caliente,

se llevaba para los cabanotes.

El día que se calentaba el horno para hacer a broa nada más sacar

ésta del horno, se metía una planta que se recogía en el

río llamada brizo (ésta se utilizaba sólo para que

no se quemase el lino). Encima del brizo se ponía el lino durante

dos o tres días. Luego éste era pisado y machacado para lo cual

se ponía en unas grandes pias (pilas) de piedra y se machacaba

con unos grandes mazos de madera de roble. En caso de grandes cantidades era

el ganado el que lo aplastaba previamente, dando vueltas sobre él na

eira. Después de pisar el lino, había que tascarlo. En

el banco antes citado, se ponía un tabla de madera de roble de unos 15

centímetros de ancho por unos 70 de alto. Sentados sobre el banco se

iba rozando los manojos de lino con la madera hasta deshacer el tallo (la fibra

se obtenía de la parte exterior del tallo, desechando la parte interior

por ser leñosa), obteniendo así los cerros. La siguiente

operación era rastrelar los cerros. El rastrelo

era semejante a la carda, pero en vez de usarlo con las manos se sujetaba al

banco. Al golpear el cerro contra las púas del rastrelo,

se separaba y seleccionaba por lo menos en tres grupos: estopa, lenzo

y liñas (hebras). La parte más áspera y con restos

leñosos, la estopa, quedaba en el rastrelo y en la mano se quedaba la

más fina, o lenzo. Luego se golpeaba de nuevo o lenzo y

en la mano quedaban ahora

as tiñas. La estopa se ponía en bolas de una libra aproximadamente

y el lenzo y las liñas se ponían de nuevo en cerros.

Durante los días lluviosos y las noches de invierno se cogía a

roca (rueca) y o fuso (huso) y se hilaba, bien sea para obtener hilo de estopa,

de lenzo o de tiñas. Las mujeres de más edad hilaban prácticamente

todo el año. Había quién organizaba una fiada (hilada),

que consistía en ir por las casas de los vecinos entregando una libra

de lino a cada persona que quisiera participar. El hilar una libra daba derecho

a una cena para el día que marcaba el organizador. Al final de la cena

había baile en la casa de éste, animado con pandereta, pandeiro

y conchas de vieiras. Si era un buen baile no faltaba la gaita. Al mismo podían

asistir todos los vecinos.

Por el sarillo (especie de devanadora) se pasaba el hilo del ovillo obtenido

con el huso haciendo as meas (madejas), las cuales se clasificaban según

el tipo de lino obtenido. Luego en unas ollas muy grandes se hervían

con agua y ceniza para blanquearlas, repitiendo varias veces los lavados y coladas.

Las tiñas se podían usar directamente o uniendo dos. Para ello

se torcían con las manos, obteniendo la liña doble, quedando con

un perfecto acabado y muy fuerte. Estas se usaban para remendar, coser, poner

botones, etc. En el mismo sarillo se devanaban las meas y se ponían

en ovillos para enviar al telar, que solía haber en la misma casa, el

cual era de madera y totalmente manual. (Cuando se casa María-Antonia

Romar Leis, hermana de mi tatarabuelo Andrés, llevó como dote

un telar viejo de pino). Con el hilo de estopa se hacían sacos,

sábanas, etc. y con el de lenzo se hacían colchas y todo

tipo de prendas de vestir. Mezclando hilo de lenzo con el de lana se

hacían las mantas. Blandina tiene, como recuerdo de sus padres, dos colchas

de lino y una pieza de sábana.

Las mantas, después de salir del telar, se llevaban al batán para

desengrasar y darle más cuerpo al tejido. El batán estaba formado

por unos grandes mazos movidos por agua y por medio de una especie de cigüeñal.

En unos moldes hechos con troncos de roble, se ponía la manta y los mazos

la golpeaban día y noche durante varias jornadas, hasta dejarla lista

para meter en la cama. Los batanes más cercanos a Fornelos eran los del

Mosquetín, uno de los cuales, y según el catastro del Marqués

de la Ensenada, en el año 1753 pertenecía al tatarabuelo de mi

tatarabuelo, Antonio de Romar .

Las sábanas que se obtenían del lino no destacaban precisamente

por su finura aunque estaban muy bien consideradas. Recuerdo que el día

anterior a la operación que me hicieron para extraerme un quiste en la

barbilla, fui a dormir a la casa de los parientes de Anllóns (el cirujano

fue un pariente de mi madre llamado D. Julián Collazo y el lugar de la

operación Ponteceso). Como era forastero, me pusieron unas sábanas

nuevas de lino. El hilo utilizado era de estopa y cada vez que me movía

en cama, los trozos de lino me rascaban el cuerpo como si fuera papel de lija.

Entre eso, dormir fuera de casa y la operación del día siguiente,

no dormí nada en toda la noche.

Oficios

La forma de vida de las gentes de la comarca era básicamente la agricultura,

pero había otros muchos oficios y ocupaciones, algunos de los cuales,

en la actualidad prácticamente desaparecidos, citaré aquí.

Serradores.- Eran personas que hacían tablas y tablones

con sierras manuales. Para ello se necesitaban por lo menos dos personas. Limpio

el tronco de ramas y cortezas, se marcaba con un cordón impregnado en

un tinte hecho con corteza verde de carballo (roble). Se fijaba el cordón

por los extremos y por el medio se alzaba y soltaba de golpe, de forma que fuese

"salpicando" una línea. La operación se repetía

por el lado opuesto del tronco. Este se alzaba sobre o burro (trípode)

en un extremo" y dos estacas en el otro. Se sujetaba con una cuerda al

trípode, y con una sierra de abrazadera o portuguesa

se serraba siguiendo las marcas, situándose una persona sobre el tronco

y otra de rodillas desde abajo. Al final de cada tabla se dejaban unos dos centímetros

sin serrar, para poder trabajar sobre el tronco hasta la última

tabla. El grueso de las tablas no era muy exacto, pero si los serradores eran

expertos, las diferencias se hacían mínimas.

Zarralleiro.- Zarralleiro, paragüeiro ou afiador,

que solía ser la misma persona, pasaba por los pueblos con la rueda de

afilar. Procedían normalmente de Ourense, y hacían un circuito

que en muchos casos tardaban más de un año retornar a su ciudad

de origen. Avisando de su presencia con su silbato tan característico,

se dedicaban a afilar tijeras, algún cuchillo (el que más y el

que menos tenía donde afilar),

y las navajas de la barba; arreglaba las ollas y demás piezas de cocina,

poniendo remaches, fondos y asas; y también arreglaba los paraguas. Recuerdo

a uno que se llamaba Néstor. Vestía con traje de pana, chaleco,

reloj de oro con cadena al chaleco y por último, y como más llamativo,

tenía toda la dentadura de oro. En resumen, que parecía un virrey

peruano o un general retirado, mientras que el resto de sus compañeros

vestían de pordioseros. La verdad es que este hombre a parte de zarralleiro,

se dedicaba a la compra de monedas de oro y plata.

Cesteiro.- Por Fornelos venía un pobre hombre, que era

de San Campio, de cerca de Noia. Traía un atado de vergas (ramas

delgadas) y con ellas remendaba todo tipo de cestas. Por una taza de caldo y

dos pasetas" (decía) arreglaba cestas toda una tarde. Si

estaba mi padre presente lo más seguro es que le diera la taza de caldo

y lo mandara marchar, pues mi padre no podía ver cómo (de mal)

hacía el otro el trabajo. Prefería hacerlo él. Para su

desgracia además, los cesteiros, y también los zarralleiros,

no estaban muy bien vistos, ya que había un dicho que decía

"cesteiro na porta, auga segura" y como en Galicia eran más

los días que llovía que los que había falta de agua, el

hombre no era precisamente bien recibido.

Vendedor de panos.- En Baio paraba uno que era de O Grove y se

llamaba Cesáreo. Tenía contratadas a dos mujeres como sherpas,

que llevaban en la cabeza sendos atados de géneros (colchas, cortes de

paño para hacer trajes, sábanas, etc.) No sé lo que podía

pesar cada atado, pero desde luego más de cincuenta kilos. Y él

siempre por delante, bien portado y con el correspondiente bastón. Total

que, cuando pasaban por los senderos, la diferencia con las películas

de safaris africanos era que él no tenía el clásico sombrero

de explorador y ellas, aunque "iban negras", no lo eran. Por cierto,

cada vez que veo una película de mi artista cómico preferido,

Cantinflas, siempre me acuerdo de la cara de una de ellas, ... y no por cómica

precisamente.

Zapateiro de portal.- Ramón Castro, marido de la

tía Pepa, hermana de mi abuelo materno, era zapatero ambulante. Natural

de Noia (de donde eran casi todos) andaba por las puertas con un cajón

con las herramientas y accesorios necesarios para hacer y arreglar calzado.

Ignoro si después de casarse continuó con el oficio.

Xastre.- Más corrientes eran as costureiras (modistas).

El abuelo materno

de Blandina, José Ponte Loureyro, era sastre, e iba por las casas con

la máquina de coser portátil, a hacer y reparar trajes. En este

caso iba sobre aviso y tenía clientes arrendados por un porcentaje de

trigo anual, trabajase mucho o poco. Cosa parecida, por lo que se refiere a

arrendar servicios, ocurría en casa con el médico, donde se le

pagaba una renta anual, en trigo, independientemente de las enfermedades que

se produjesen durante el año.

Roupa de xuncos.- Había personas que en sus ratos libres

hacían prendas de abrigo con juncos. Una vez cortados, éstos eran

puestos a secar; luego se machacaban para que soltaran la parte interior y con

las hebras se hacían las prendas. Yo usé polainas hechas de juncos,

y vi capas hechas del mismo material, con su correspondiente capucha, como las

que hoy se lucen en los bailes folklóricos.

En Fornelos, a pesar de ser un pueblo de agricultores y su principal riqueza

los pinos, recuerdo que en casi todas las casas había otra ocupación,

especialmente por parte de los hombres. Otra importante fuente de ingresos era

la gran cantidad de gente que emigraba a las Américas. Relaciono seguidamente

el nombre de las casas y de los oficios o pequeños negocios de sus habitantes,

entre los años 1950 y 1993. Hoy en día, y a pesar de vivir mucho

mejor, prácticamente sólo quedan labradores y emigrantes.

Chaparra.- Labradora

Cancelo.- Dos canteros.

García. -

Dos canteros.

Vasques.-

Cinco canteros, un autobús de viajeros (hoy taxista), un fraguante

(persona dedicada a la compra de árboles).

Liedoro.- Un carpintero.

Hoy "Cristalería Fornelos". Matías o Rivera.- Un carpintero.

Carmen Monterroso.

- Jornaleros.

Insua.- Un vaqueiro

(tratante de ganado vacuno) y dos fiadoras (hilanderas).

Vidala.- Un carpintero,

una tecelá (tejedora), un cantero, dos fiadoras, una de

estas a veces "palillaba" (hacía encajes).

Vidalo.- Cuatro canteros

y una fiadora.

Manolo do Cormellán.-

(casa de Romar, donde nacimos dos generaciones).- Hoy una jornalera y un empleado

de aserradero.

Maroto.- Un cantero.

En esta casa según fueron siendo mayores de edad

emigraron todos los hermanos menos uno, (creo que eran nueve).

Corredoira.- Panadería.

Hoy carpintería de aluminio.

Anido.- Granja de

gallinas.

Paisa.- Un cantero.

Redondo. - Un aserradero

de maderas.

Alonso o Casimira.

- Un gatteiro y una palilleira.

Preciosa. - Palilleira.

Severino de Moroso.

- Empleado del aserradero. (Hoy, Teresa de García.- Jornalera).

Ramón de Anido.-

Sólo labradores.

Ramón do Xalleiro.

- Labrador. Hoy chapa y pintura.

Hilaria.- Sólo

labradores.

Trabeira.- Un carpintero

y un cantero. Hoy granjero (terneros, vacas, cerdos).

Eiroa. - Maestro

cantero y dos herreros.

Encarnación.

- Un zapatero y una modista.

Manolo de Teresa.

- Vendedor de vinos y derivados.

Dos Campos.- Un cantero.

Hoy dos escayolistas.

Rial.- Maestro cantero.

Campeira.- Sólo

labradores.

Xaquín.- Tabernero.

Casanova.- Hacía

de practicante y fraguante.

José do Bao.

-Carreteiro (transporte en carros tirados por bueyes).

Tía Lisa

o Elisa de Castro.- Vivía de las rentas.

Cormellán.-

Tabernero.

Cotelo. - Un cantero.

Carmela de Vidal.-

Serrador, hacía tablas con sierra de aire o sierra portuguesa.

Ramón do Bao.-

Maestro cantero.

Bastián. -

Cantero.

Moreira. - Ferreiro

(herrero).

José de Insua.-

Un carreteiro, un carpintero y un albañil.

José María

Romar.- Relojero. Hoy bar y ultramarinos.

José de Romar.-

Un carpintero y un zapatero.

Maestra. - Maestra

de escuela y bordadora.

Ferreiro.- Ferreiro.

Niquinoque.- Aserradero

y molino de harina.

Coxo.- Un carpintero

y besteiro (tratante de ganado caballar).

Luis.- Empleado.

Dosinda de Anido.-

Carpintería de ataúdes.

Perfecto de Anido.

- Cantero.

Xastre. - Sastre.

Manolo de Anido.

- Escayolista.

Carmen de Ferreiro.-

Emigrante.

Das Pias.- Dos acordeonistas

y un batería.

Xacobe.- Un zapatero.

Francisco de Romar.

- Una modista y una tienda de géneros. Recuerdo a mi madre "fiar",

aunque muy poco.

Moncho de Dego. -

Emigrante.

Trina de Romar.-

Carpintero.

Pastoriza.- Panadero.

Ambrosio.- Vaqueiro.

Gabín. - Empleado

de aserradero y peluquero.

José da Trabeira.-

Un cantero. Hoy, hija de Gabín.

Teresa de Rial. -

Tienda de géneros.

Sólo he citado dos empleados de los dos aserraderos ya que en muchos